2025年10月23日

胃下垂(いかすい)は、胃が通常よりも下がった位置にある状態で、食後の膨満感や胃もたれ、便秘、体のだるさなどを引き起こすことがあります。

特に、やせ型の女性に多く見られ、姿勢や筋力の低下、ストレスなどが関係しています。

この記事では、胃下垂の原因や症状、自宅でできる改善法、病院を受診すべきタイミングについてわかりやすく解説します。

胃下垂とは?

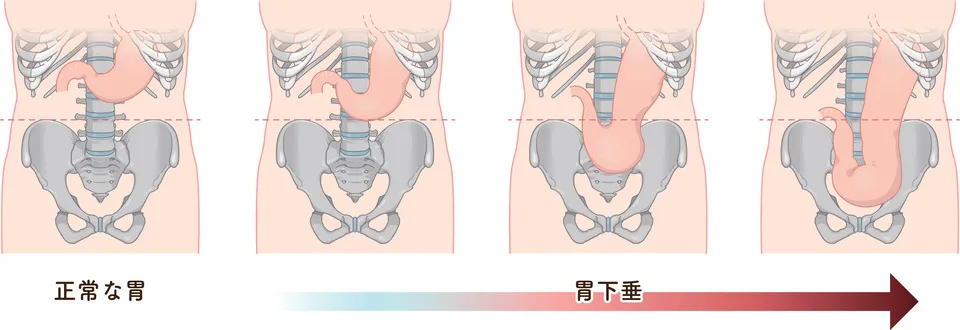

胃下垂とは、胃が本来あるべき上腹部の位置から下方(骨盤のほう)に垂れ下がった状態を指します。

胃の形そのものが変形しているわけではなく、胃を支える筋肉や靭帯のゆるみ、腹圧の低下などによって起こります。

「胃下垂の人はたくさん食べても太らない」「大食いの人は胃下垂になりやすい」といったイメージがあります。

しかし、医学的にみると、これは半分正解で半分誤解です。

胃下垂の人は、胃が下方向に長く伸びているため、一時的に多くの食べ物をため込める構造になっています。

そのため、食後にお腹がぽっこりと膨らむ、一度に多く食べても「満腹感が遅れて出る」などの特徴がみられ、「たくさん食べられる人=胃下垂」というイメージが定着しています。

しかし実際は、胃下垂では胃の位置が下がる分、胃の動き(蠕動運動)が弱くなり、食べ物の排出が遅れ、胃もたれ・膨満感・食後のだるさを感じやすくなる人も多く、「食べられるけれど消化に時間がかかる」タイプの人も少なくありません。

つまり、胃下垂=胃が強い・大食い体質というのは誤解で、「食べられるけど消化力が弱い」ケースも多いのです。

胃下垂自体は命に関わる病気ではありませんが、消化機能の低下や便秘、疲労感、食欲不振など、日常生活に影響を与えることが少なくありません。

特に、長時間の立ち仕事や猫背姿勢が続くと悪化しやすい傾向があります。

胃下垂の原因

胃下垂は、胃を支える筋肉や靭帯のゆるみ、腹圧の低下などが主な原因です。

特に、次のような要因が関係します。

-

筋力低下

やせている人や筋肉量が少ない人は、内臓を支える支える力が不足しやすくなり、内臓全体が下がりやすい「内臓下垂」の一部として胃下垂が起こりやすくなります。

-

姿勢の悪さ

猫背や前かがみの姿勢が続くと、腹腔内圧が下がり、胃が下方向へ押し下げられる原因になります。

-

急激な体重減少

ダイエットや病気で脂肪や筋肉が減ると、胃を支える力が弱まります。

また、栄養不足によって胃の働きが鈍ることで、胃の動きの低下(胃アトニー)を伴うこともあります。 -

ストレスや自律神経の乱れ

胃の動きや位置を調整する神経の働きが乱れることで、胃の機能低下が起こります。

胃の動きが鈍くなることで、胃の内容物が滞り、胃や下垂が起こるりやすくなることがあります。 -

遺伝的体質

生まれつき内臓下垂傾向のある人もいます。

胃下垂の主な症状

胃下垂では、胃の位置が下がることで消化機能が低下し、さまざまな不快な症状が現れます。代表的な症状は以下のとおりです。

-

食後の胃もたれ・膨満感

食べ物が胃に長く留まるため、消化が進まず重たさを感じます。

-

下腹部の張りや痛み

胃が骨盤近くまで下がることで、下腹部に違和感や圧迫感が生じます。

-

便秘・おならが増える

腸の動きが鈍くなり、ガスが溜まりやすくなります。

-

体のだるさや疲労感

栄養の吸収がうまくいかず、全身のエネルギー不足を感じることがあります。

-

体重減少や食欲不振

胃が張るため食欲が低下し、痩せていくケースもあります。

これらの症状は軽度でも慢性的に続くことが多く、「なんとなく体調が悪い」と感じる方も少なくありません。

胃下垂は自然に治る?放置するとどうなる?

胃下垂は、軽度であれば生活習慣の改善や筋力トレーニングによって自然に回復することもあります。

しかし、筋肉の衰えや姿勢の悪さ、ストレスなどの原因が続くと、自然には治りにくく、慢性的な不調が続くことがあります。

放置すると、胃の働きがさらに低下し、消化不良や慢性便秘、倦怠感、体重減少などが進行します。

また、食事量が減ることで栄養不足になり、免疫力の低下や貧血などを引き起こすこともあります。

多くの場合、日常生活の工夫で十分に改善が期待できます。

無理のない範囲で姿勢を整え、腹筋を意識した動作や軽い運動を取り入れることが大切です。

症状が長く続く場合や、食事が取れないほどの不調がある場合は、他の原因が隠れていないかを確認する意味でも一度医療機関で相談してみると安心です。

胃下垂の治し方(自宅でできる改善法)

胃下垂は、日常生活の中での工夫や習慣改善によって、症状を和らげることが可能です。

以下の方法を意識してみましょう。

-

姿勢を正す

猫背や前かがみの姿勢は胃を圧迫し、下垂を悪化させます。

背筋を伸ばし、骨盤を立てる意識を持つことが大切です。 -

腹筋を鍛える

腹直筋や腹横筋などのインナーマッスルを鍛えると、内臓を支える力が回復します。

おすすめは、仰向けで膝を立てて腹式呼吸を行う「ドローイン」などの軽い運動です。 -

食事の工夫

一度にたくさん食べず、少量を回数に分けて摂る「少量頻回食」が効果的です。

また、消化のよい温かい食事を心がけましょう。

-

ストレスケア

ストレスは自律神経の乱れを招き、胃の働きを弱めます。

十分な睡眠とリラックス時間を確保しましょう。

これらを続けることで、徐々に胃の位置や働きが改善することがあります。

医療機関を受診するべきタイミング

胃下垂は、軽度であれば生活習慣の見直しによって少しずつ改善することもあります。

自宅での対策を続けても症状が改善しない場合や、胃の不快感・食欲不振・体重減少などが強い場合は、単なる胃下垂ではなく別の原因が関係している可能性もあるため、一度医療機関で相談すると安心です。

受診を検討したほうがよいサイン

-

胃もたれや膨満感が長期間続いている

-

食欲がなく、体重が減ってきた

-

少し食べただけでお腹がいっぱいになる

-

吐き気や胃痛が頻繁に起こる

-

便秘や下痢を繰り返す

-

疲れやすく、倦怠感が強い

これらの症状は、胃下垂に加え、胃アトニー(胃の働きの低下)や機能性ディスペプシアなど、胃の運動機能に関わる疾患が隠れていることもあります。

治療は、主に以下のような方法で行われます。

-

消化を助ける薬の処方

胃の動きを整える「消化管運動改善薬」や「消化酵素剤」を使用します。

-

栄養指導

少量頻回食や栄養バランスを整える食事指導を行います。

-

生活習慣の改善

姿勢や運動、睡眠などを医師が個別にアドバイスします。

-

心理的サポート

ストレスや自律神経の乱れが関係する場合は、心身両面のケアを行います。

当院では、胃下垂か他の胃腸疾患かを丁寧に見極め、患者様に合った治療法を提案しています。

胃下垂に関するよくある質問

胃下垂は生活習慣の改善で多くの方が症状を軽減できます。腹筋を中心とした体幹トレーニングや姿勢の改善、食事の工夫を続けることで、胃の位置や働きが徐々に回復していきます。

胃下垂によって消化吸収が低下し、食欲不振や胃もたれが起きやすくなるため、体重が増えにくくなることがあります。少量を回数に分けて食べる「少量頻回食」や、良質なたんぱく質の摂取を意識すると改善につながります。

激しい運動よりも、軽いウォーキングや腹式呼吸、体幹を鍛えるドローインなどが効果的です。腹筋を鍛えることで胃を支える力がつき、症状の改善につながります。無理のない範囲で続けましょう。

はい。ストレスは自律神経を乱し、胃の働きを低下させる要因となります。ストレスを感じやすい方は、十分な睡眠、リラックス時間、趣味などを取り入れて心身のバランスを整えることが大切です。

自宅で「食後に下腹部がぽっこり出る」「胃もたれが長く続く」などがある場合、胃下垂の可能性があります。ただし、見た目だけでは他の胃腸疾患との区別が難しいため、医療機関で胃透視検査や胃カメラ検査を受けて正確に診断することをおすすめします。